Mise en scène

Jean-René Dubulluit

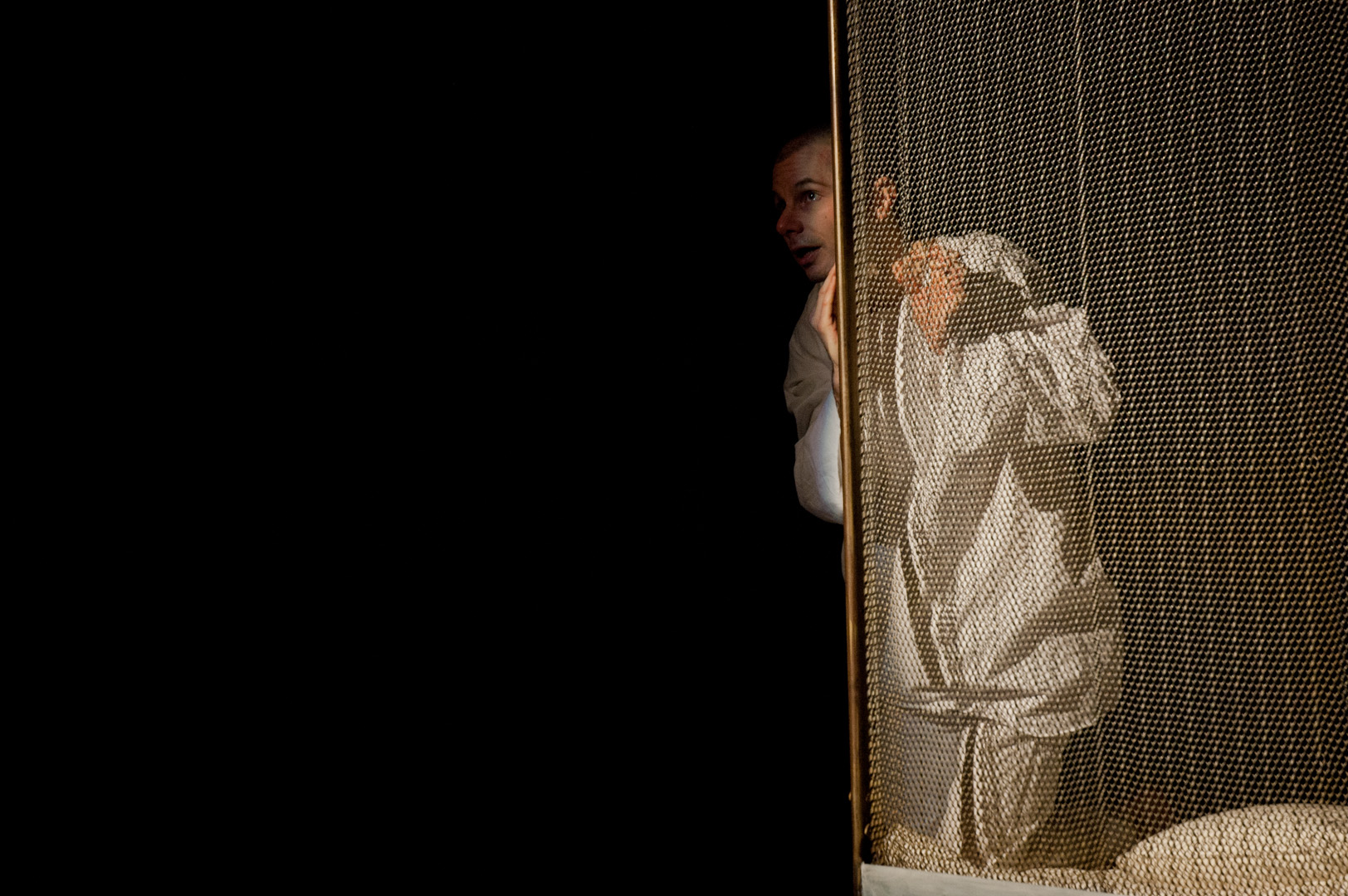

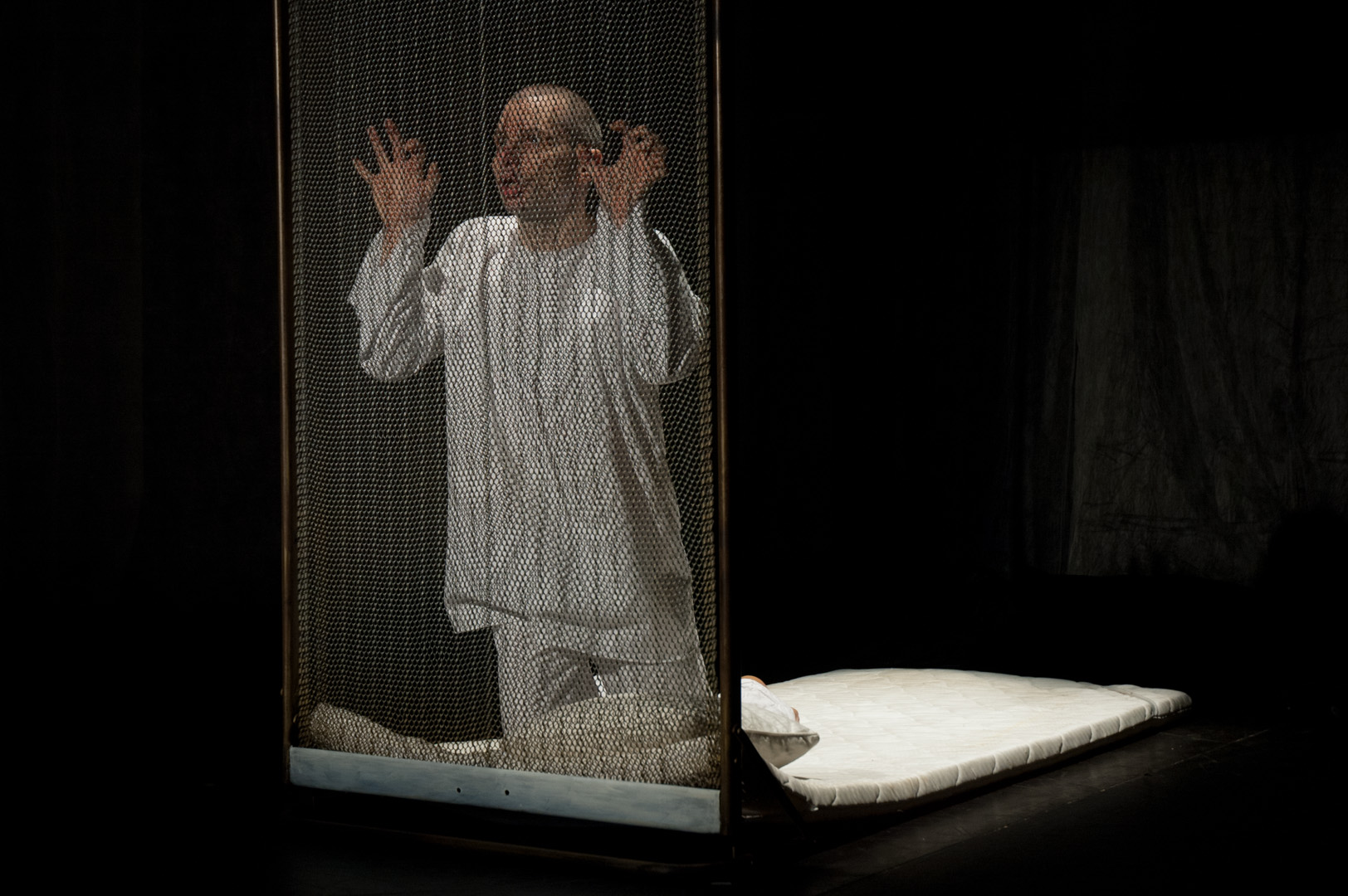

Jeu Frédéric Perrier

Scénographie Gilles Vuissoz

Création lumières Joël Pochon

Création musicale François Thuillard

Administratrice et chargée de production Hélène Dubulluit

Production La Lune Verte

Pour échapper à une existence misérable, étriquée, Auxence Ivanovitch Poprichtchine, petit fonctionnaire pauvre de Saint-Pétersbourg, relégué dans les basses besognes, se réfugie dans l'illusion. Ne rencontrant aucune barrière dans la solitude, aucune présence dans cet univers impersonnel, l'illusion grandit et se substitue peu à peu à la vie réelle. C'est le thème romantique du divorce entre le rêve et la réalité, mais c'est le moins romantique, le plus dépouillé, le plus linéaire de tous les récits de Gogol, dont il est possible qu'il fût tout particulièrement doué pour ce thème, destiné qu'il était lui-même à sombrer dans la psychose vers la fin de ses jours. Prémonitoire, « Le Journal d'un Fou » ? Pour le moins troublant, d'autant que ce texte est le seul que Gogol ait écrit à la première personne.

Mais ce qu'il donne dans ce « journal » n'est heureusement pas une analyse scientifique de la maladie mentale, mais bien plutôt une fascinante divination littéraire. A peine le lyrisme y affleure-t'il ici et là. Il est d'un dessin très pur et, dans l'analyse des progrès de la déraison jusqu'à la débâcle mentale effrayante chez cet « enfant perdu », Gogol y témoigne d'une prescience étonnante pour son temps.

Evocation purement intuitive dont les images n'ont rien perdu de leur force, « Le Journal d'un Fou » met en relief par la négative, l'aspect bouffon, voire monstrueux, des relations humaines telles qu'elles sont codifiées.

Inutile de gloser sur l'« actualité » de la vision gogolienne à l'époque où les Tchitchikov des « Ames Mortes » gouvernent toutes les Russies.

Mais relevons en revanche l'admirable cohérence du soliloque de Poprichtchine et la densité des émotions du personnage qui traduisent et révèlent aujourd'hui encore et plus que jamais, dans une approche universelle, les tourments, les angoisses et les questions fondamentales qui agitent l'âme humaine.

Propos du metteur en scène

De Pouchkine à Block, de Gogol à Zinoviev, de Tolstoï à Soljenitsyne - entre autres -, mes pérégrinations de lectures sont imprégnées de la littérature russe. Jeune, elle ne revêt qu'assez peu d'intérêt avant le XIXe siècle. Puis, survint l'insouciant Pouchkine qui dépeint tout l'espace russe avec une virtuosité sans appel. Gogol est fondamentalement marqué et inspiré par Pouchkine et son oeuvre révèle en force l'univers russe.

La littérature russe se nourrit constamment de ses multiples paysages diversifiés, de ses steppes, de ses mornes plaines baignées de neiges, de brumes, de froidure. La plupart des auteurs russes puisent la sève de leur écriture dans les racines de leur terre. Ils sont chantres des forces souterraines, des révoltes et du courage qui gisent dans les profondeurs des paysages, en apparence mornes et quelquefois mièvres dans leur version "tourguenievienne". Sources enfouies dans les méandres du passé tsariste qui jaillissent explosives en prophéties lucides et prémonitoires, se mêlant à la foule errante des mystiques insatisfaits. Et rares sont les auteurs qui ne fuient pas le réel pour accéder au surréel des fins de l'homme et du monde. Viscéralement sédentaire, la littérature russe n'en finit pas de célébrer la beauté des espaces où, même les neiges sont sources de grandeur ouverte à l'extase. Or, le nomadisme, hormis Pouchkine et Pasternak qui n'ont jamais été autorisés à quitter leur patrie, a toujours été une constante de la littérature et de la culture russes. De désespoir en polémiques, voire en procès, internements ou bannissements, rebondit la slavophilie en aspiration d'occidentalisme. Les sédentaires se heurtent aux nomades, les assoiffés croisent les rassasiés. D'aucuns dénoncent le nomadisme fatal culturel russe, d'autres en appellent à une création nouvelle qui n'emmure pas.

"Fuir et revenir", le dilemme est total, le divorce intérieur est constant. Cependant, la dichotomie s'estompe dans la richesse de la langue qui nourrit toute la littérature d'un peuple dont l'histoire - du tsarisme au communisme - est nourrie de constantes de drames, tissage de douleurs inéluctables. Cette langue, d'une infinie richesse, à la musicalité antique, d'une souplesse incomparable, est héritière du slave byzantin et de la rudesse russe.

L'adaptation du Journal d'un fou

C'est en tenant compte de ces données fondamentales et formelles que j'ai entrepris une nouvelle adaptation du « Journal d'un Fou » de Nicolaï Gogol, avec détermination à remettre en scène un texte fondateur qui s'inscrit aujourd'hui encore dans l'actualité et reflète la tourmente de l'âme humaine.

Pour l'interprétation, mon choix s'est porté sur un jeune comédien valaisan dont j'ai vu plusieurs prestations. Cela dit, pour lui, la démarche théâtrale est enivrante et le défi de taille puisqu'il faut tenir seul et sans artifice la durée de la représentation, et cela sans tomber dans les travers de la performance, mais bien plutôt en permettant au public de franchir un quatrième mur et de surprendre un secret. Dès lors et surtout, il importe de ne pas vouloir paraître, mais au contraire de savoir peindre le quotidien, dans la sobriété, sans vouloir jeter des sorts aux mots, ni vouloir appuyer les intentions d'un texte dont la force et l'intensité dramatiques sont évidentes.